漢方薬と西洋薬の違いとは?胃腸薬の視点で比べてみよう

漢方薬という選択肢

胃痛・腹痛、下痢などの胃腸の不調に悩む人の中には、「漢方薬を試してみたい」と感じる方もいるのではないでしょうか。病院で処方される西洋薬と、自然由来の漢方薬。それぞれの違いを知ることで、自分に合ったケア方法が見えてきます。

西洋薬と漢方薬の違いとは?

西洋薬とは、西洋医学に基づいた現代の薬をさします。一般的に病院で処方されることが多い西洋薬は、特定の症状に対して即効性のある治療を行います。たとえば、胃痛や腹痛が起きたときに、痛みを抑える薬を使うのが一般的です。

一方、漢方薬や和漢薬は「体質を見る」薬。症状だけでなく、体全体のバランスを整えることで、根本的な改善を目指します。効果はゆっくり現れることが多いですが、長期的な体質改善が期待できます。緊急性のある症状には西洋薬、長期的に体質を整えたい場合には漢方薬がおすすめです。

「未病」という考え方

漢方医学には「未病(みびょう)」という概念があります。これは、病気になる前の不調な状態を指し、漢方薬で体質や症状を整えることで、病気を未然に防ぐという考え方です。

胃痛や腹痛が慢性的に続く場合、それは未病のサインかもしれません。漢方薬は、そうした不調に寄り添い、体の内側から整える力を持っています。

胃の不調は全身に影響する

漢方では「病は胃から」と言われるほど、胃の健康は全身の健康に深く関わっています。たとえば、「雨の日に頭痛がする」「目が重い」「鼻水が止まらない」といった症状も、実は胃の不調が原因となっていることがあります。

胃の働きが乱れると、血流や自律神経のバランスが崩れ、さまざまな不調が現れるのです。胃痛や腹痛を放置せず、体全体の調和を意識することが大切です。

三光丸で胃を整えるという選択

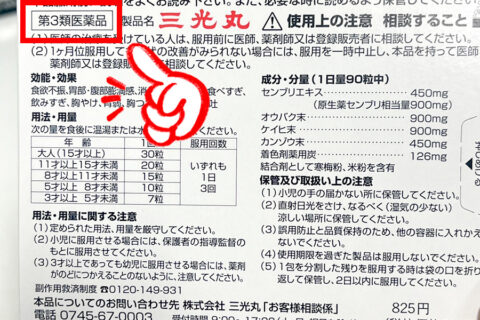

三光丸は、比較的健康へのリスクが低い第3類医薬品

700年の歴史を持つ和漢薬「三光丸」は、胃腸の不調に寄り添う自然由来の薬です。和漢薬とは、日本の伝統的な薬づくりと漢方の考え方が合わさった薬です。

三光丸は医薬品のなかでも、最も健康へのリスクが少ない第3類医薬品に分類されています。そのため比較的長期間の服用にも安心です。

三光丸は、胃の働きを整えるだけでなく、体質改善にも役立ちます。特に目立った症状がなく、長期的な体質改善のために服用するなら、1日1回、好きな時間の服用でOK。続けることで、胃の調子が整い、全身のバランスも安定していきます。

胃を健康に保つための生活習慣

漢方薬の力を引き出すには、日々の習慣も大切です。胃痛や腹痛を予防するために、以下のポイントを意識してみましょう。

- ●規則正しい生活:食事・就寝・起床時間を一定に

- ●運動習慣:歩く距離を意識的に増やす

- ●楽しむ時間をつくる:ストレスを解消する趣味や休息を

- ●食生活:野菜中心の食事を心がけ、加工食品は控えめに

- ●怒りのコントロール:感情の波を穏やかに

- ●飲酒はほどほどに:胃への負担を減らす

- ●禁煙:胃粘膜への刺激を避ける

まとめ

西洋薬と漢方薬、それぞれの特徴を理解し、自分の体と向き合うことが大切です。三光丸のような和漢薬は、体質改善を目指す方にとって、心強い味方となるでしょう。

「病は胃から」。胃の健康を整えることは、心と体のバランスを整える近道です。あなたの不調が、少しでも軽くなりますように。

アドバイザープロフィール

浅見 潤(あさみ じゅん)

三光丸クスリ資料館館長

北海道出身。平成12年、三鷹市教育委員会で遺跡の発掘調査と研究に携わる。その後奈良県明日香村に移住し、三光丸クスリ資料館館長に就任。館長職のかたわら、大和売薬および中世大和国の歴史研究を行う。日本薬史学会会員。

著書:『奈良とくすり -祈りと治療の歴史-』(京阪奈情報教育出版、2024年7月)